高收益诱惑背后,可能是被精心包装的高风险资产,稳定币的安全边际正面临考验。

撰文:imToken

近一个月来,稳定币市场并不太平。

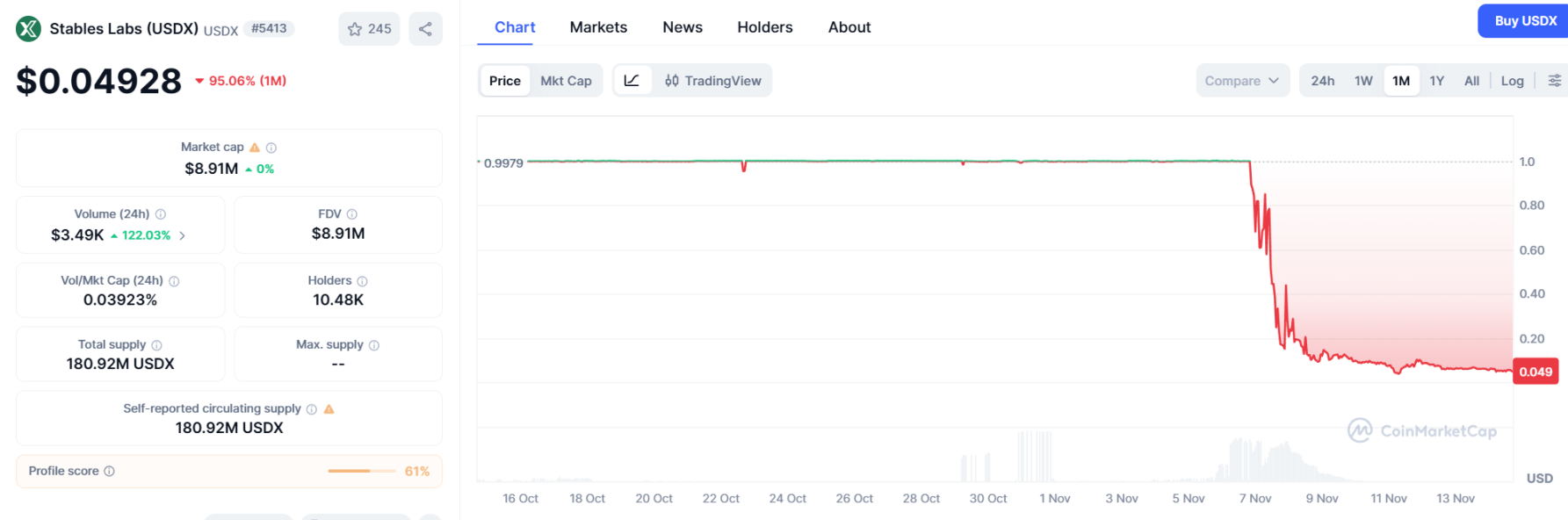

从 xUSD 到 USDX,再到 deUSD,再到 Euler、Stream、Compound、Aave 等协议的坏账传导,稳定币世界乃至整个链上协议都正在经历一场系统性压力测试。

而背后的核心,则直指稳定币机制中所暴露出来的潜在风险,也从某种程度上印证了「稳定币并不天然稳定,而是在不同机制下维持的脆弱平衡」的本质,本文也将从 Web3 生态和 TradFi 的多重视角,挖掘下这波「脱锚潮」及其背后所提供的重要警示。

一、稳定币失守:不断成长,不断风险暴露

作为加密世界寻觅的「圣杯」之一,稳定币一直是加密市场最具想象空间的赛道。

尤其是在 2020 年的 DeFi Summer 后,由于 DeFi 原生场景的激增,提供了大量真实需求(抵押、策略、借贷、收益池),使稳定币成为链上资产负债表扩张的关键基础设施,机制也愈加多样化,从最初的超额抵押类(DAI),到楼起楼塌的算法稳定币(UST),再到如今越来越偏向复杂结构化金融产品的 Delta 中性机制(USDe、XUSD)等等。

而经历了多年来的膨胀,CoinGecko 数据显示,截至 11 月 14 日,全网稳定币流通量已超过 3000 亿美元,其中 USDT 以 1839 亿美元位列第一,USDC 以 757 亿美元排名第二,两者体量总和接近 2600 亿美元,依然占据绝对优势。

来源:CoinGecko

实事求是地说,像稳定币目前超 3000 亿美元的市值,结合其仍在高速增长的步伐,背后庞大的抵押物需求、对传统金融和支付体系的冲击,无疑已经绕不开监管的必然审视,尤其是随着稳定币逐步渗透至全球支付、DeFi、避险储值等多个场景,其实它早已不再是一个统一叙事能定义的概念:

它可以是跨境转账的主力工具,也可以是链上收益的核心组件,更可以是提供收益的链上理财工具,或者 DeFi 协议中的抵押资产。

在更宏观的视角里,它甚至开始承担「数字存款」和「链上结算单位」的角色,这意味着它的使用场景因人而异、因需而生,且每一种机制都在去中心化、资金利用效率、信用背书之间寻找艰难平衡,而不同稳定币的风险形态也随之天差地别(延伸阅读《稳定币世界观:如何构建用户视角下的稳定币分类框架?》)。

换言之,「稳定币」实质上已经成为链上的系统性金融中介,一旦失守,波及面会远比想象更广,这是过去一个月里 xUSD、USDX、deUSD 等事件之所以触发广泛关注的原因。

在这样的大背景下,理解稳定币机制、风险来源、监管视角,已不只是单纯的行业事件,而成为所有相关者都应推动的公共议题。

二、从算稳到 Delta 中性,去中心化稳定币迷思

可以说,基于目前的实际情况,USDT/USDC 等中心化稳定币尚在监管视野投射范围内,而各类「机制创新」的去中心化稳定币的发展,其发展速度和复杂性,实际上已经远远超出了当前监管框架的有效覆盖范围。

譬如近期脱锚的稳定币案例,多数集中在合成抵押和 Delta 中性等高度金融结构化的设计上,毕竟这类产品在追求资本效率和创新收益的同时,也承担了更具弹性的非线性风险。

其实谈及创新型去中心化稳定币脱锚及其可能带来的次生灾害风险,Terra/UST 无疑是个绕不开的话题,而如果说年化 20% 的 UST 曾是 Web3 世界最危险的高收益陷阱,那么这一波事件的主角,则是更复杂的「类结构化稳定币」。

其中最具代表性的,就是 xUSD 与 USDX。它们所采用的核心机制往往是 「Delta 中性策略 + 流动性池 + 衍生品对冲」 的组合,乍一听,这更像是一种理智、专业、金融工程感极强的机制。

但现实是无论算法稳、合成稳还是 Delta 中性稳,其核心风险都指向同一件事,即复杂机制会掩盖真实风险,当然客观讲,USDe 的前半截稳定币生成 / 稳定机制,和 Terra 的玩法差异明显不同,并不属于梯云纵的玩法,相反由于是在收割所有在牛市做多头并为此支付资金费用的交易者,所以高收益率是有支撑的,这也是它和 Terra 最大的不同。

值得注意的其实反倒是 Ethena 的后半截,也即一旦在遭遇脱锚考验时,反倒是真的可能走上和 LUNA/USDe 类似的负螺旋自杀路径,产生挤兑与加速崩盘的可能——资金费率持续开始处于负值并持续拉大,市场开始出现 Fud 讨论,USDe 收益率骤降 + 脱锚贴水,进而市值暴跌(用户赎回):

譬如从 100 亿美元跌到 50 亿美元这种幅度,那 Ethena 就必须平仓空头头寸并赎回抵押物(例如 ETH 或 BTC),如果赎回过程中出现任何问题(极端行情下流动性问题导致的磨损、市场大幅波动等),USDe 的锚定也会进一步受到影响。

来源:CoinMarketCap

这恰恰是近期 USDX 风险事件暴露出来的核心因素之一,虽然 10·11 事件本身是 CEX 问题,链上价格并未直接受影响,但若 USDX 这类 Delta 中性稳定币的仓位基本都在大型 CEX 上,就可能受到间接影响:

- 底层资产损失传导:如果 CEX 侧的底层资产因任何原因(包括报价问题、安全事件或清算系统故障)导致损失,理论上会影响稳定币发行方用于对冲的空头头寸价值或抵押物清算能力;

- 清算链条:这也会导致发行方在赎回稳定币时,依赖 CEX 的清算环节出现卡顿或磨损,最终使稳定币在链上发生脱锚;

客观而言,无论是 USDe,还是 USDX,这种以「Delta 中性」机制为核心的所谓稳定币产品,本质上其实更偏向于一种结构性金融产品,它们需要更细致的监管框架与透明披露要求,也需要承担更具弹性的风险准备金。

说白了,无论底层机制再怎么变换,关于透明度披露、底层资产支撑、托管机制等基础性要求,所有的稳定币都应该站在同一起跑线上,不能因为所谓的「机制创新」而成为逃避监管和风险披露的借口。

三、稳定币进化背后的审慎思考

把视角拉回宏观,稳定币赛道其实一直是一块利润丰厚的超级大蛋糕,其盈利模式和潜在体量对传统金融(TradFi)构成了直接挑战,这也是监管必然介入的核心动因:

根据 Tether 发布的 2025 年 Q2 鉴证报告,Tether 美国国债总持仓超 1270 亿美元(较一季度增约 80 亿美元),二季度净利润总计约 49 亿美元,今年上半年的净利润总额更是达到 57 亿美元。

要知道 Tether 只有大约 100 名员工,其利润率与运营效率之高令人咋舌,相比加密交易平台和 Web2 传统金融巨头,几乎低了至少一个数量级!(延伸阅读《USDe 狂飙?解构 140 亿体量背后的「中本聪美元」实践》)

这种不受约束的金融权力和超级垄断利润,必然会引发监管层对系统性风险传导和金融主权的深度警惕,而且在普通用户层面,稳定币也正在成为虹吸传统金融用户增量的大众财富管理工具:

相信不管你熟不熟悉 Web3,最近大概率都刷到过类似宣传,诸如「USDC 提供 12% 年化活期收益」,这并非噱头,虽然只是 Circle 贴息的短期活动,但也映射出链上的赚钱逻辑正渗透进更广泛的理财场景。

客观来讲,这是一个正在成形的「Web2 & Web3」趋势,然而用户体验的极大简化,绝不意味着风险的极大降低。

相反,当普通用户以银行 APP 的体验界面,购买到缺乏《存款保险条例》保护、底层机制复杂、且可能随时面临清算磨损的 DeFi 结构化产品时,风险的错位就达到了顶点。

太阳底下没有新鲜事。

无论是 LUNA/UST、USDe 还是 xUSD、USDX,稳定币的发展早已从「技术创新」走向「金融结构性挑战」,它们在追求效率和去中心化的过程中,不断暴露其机制的脆弱性。

本质上,稳定币并非天然安全,而是由其机制、抵押物、透明度与治理共同决定。

xUSD 与 USDX 的脱锚事件只是最新的提醒,在巨大的利润诱惑和复杂的机制掩盖下,用户需要时刻保持警惕:任何承诺「高收益、零风险」的数字金融工具,都值得我们以最审慎、最怀疑的态度去审视其底层结构和风险边界。

只有当创新能够与负责任的透明度、以及日益收紧的全球监管框架相融合时,稳定币才可能真正获得可持续的未来。

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。