每一轮泡沫,都始于信仰,终于幻灭。

如今的人工智能(AI)赛道,正站在那个临界点上。

英伟达(Nvidia)、OpenAI、Oracle 等巨头正在将这场“信仰故事”推向高潮。股价屡创新高、估值飙升、资本狂热入场——这一切,像极了 2000 年互联网泡沫破裂前的景象。

1. AI 板块已进入“巅峰狂热期”

从英伟达到微软、再到甲骨文,AI 概念股几乎每周都在刷新历史高点。

但每一次抛物线式上涨,最终都以同样的方式收场——剧烈回调。

当前的市场结构与 2000 年纳斯达克泡沫前夜如出一辙:估值与盈利脱节、情绪主导价格。

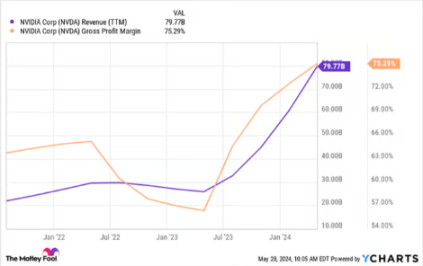

2. 英伟达的增长神话正在透支

两年内股价上涨超过 600%,但利润增长却未能跟上。

GPU 销售趋于停滞,市盈率却不断扩张。

市场早已不再为收入付费,而是在为“信仰”买单——这正是泡沫反转前的典型特征。

更关键的是,英伟达 CEO 黄仁勋今年已抛售超 7 亿美元自家股票。

高管从不会在“被低估”时卖出,他们只会在所有人都相信“故事才刚开始”时离场。

3. 内部人减持是顶点信号

历史已经证明:在特斯拉、Meta、亚马逊等公司经历 40% 回调前,管理层都出现过类似减持潮。

当内部人选择兑现收益,说明空气已开始稀薄——那才是真正的市场顶部信号。

4. “AI 叙事”的幻象:缺乏可持续商业模式

OpenAI、Anthropic、xAI 等初创公司支撑着 AI 神话,但多数尚未形成清晰的商业模型。

它们依赖的是资本开支、GPU 和能源,而非利润。

一旦融资环境收紧,AI 企业将直面“现实检验”。

5. 巨头的恐惧推动非理性繁荣

微软、甲骨文、亚马逊等巨头不断以高价囤积 NVIDIA 芯片。

这种“需求”更多源于害怕错过下一个“特斯拉”,而非真正的用户增长。

企业不想落后于潮流,而不是在创造新的价值。

6. “真实应用率”远低于市场预期

数据显示,全球仅约 5% 的企业真正将 AI 整合进日常运营中。

绝大多数仍停留在试验阶段,或只是为了蹭热度在新闻稿中加入“AI”二字。

这种虚火,正如当年的 NFT 与元宇宙热潮。

7. 泡沫的宏观信号正在出现

纳斯达克再次突破 17,000 点,而 AI 相关市值已超过 4 万亿美元——却缺乏对应的盈利基础。

当流动性趋紧,这类依赖预期而非现金流的公司将首当其冲。

8. 下一阶段:2025 年的“AI 修正”

这不会是一场崩盘,而是一次“健康轮动”。

资金将从高估值的 AI 科技板块流向更有基本面支撑的领域——

加密资产(Crypto)、真实世界资产(RWA)、能源与去中心化基础设施(DePIN)

将成为新一轮资本迁移的受益者。

9. 历史从不重复,但总是押韵

2000 年泡沫的主角是思科与雅虎,

2025 年的剧情可能由英伟达与 OpenAI 上演。

每一次泡沫终结,都预示着新周期的开始——

而这一次,从 AI 的灰烬中重生的,或许是加密市场。

结论:

AI 泡沫不是故事的终点,而是资金轮动的起点。

当信仰消退、估值回归,资本将再次寻找新的叙事。

正如 2000 年互联网泡沫破裂后孕育出真正的数字时代,

AI 泡沫之后,也许将诞生下一波具备真实价值与应用的革命性产业。

而在这场资本迁徙中,加密资产与去中心化网络,可能成为最大的赢家。

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。