量子威胁不是「末日」,它是一场大过滤。

撰文:Luke,火星财经

科技圈和加密圈,本周有两条看似无关、实则紧密相连的新闻,引起了广泛关注:

- 谷歌宣称: 其最新的「Willow」量子芯片实现了「可验证的量子优势」,在特定算法上比顶级超算快了 13,000 倍。

- 政界动态: 据《华尔街日报》报道,特朗普政府正商谈直接「入股」一家量子计算公司,意图将这项技术「国家化」。

一个技术突破,一个政治动作,共同指向了一个让加密世界感到背脊发凉的问题:那个悬在比特币头上的「达摩克利斯之剑」——量子威胁,是不是又近了一步?

为何「控制力」比「速度」更关键?

每次有量子新闻,圈内总会有人(比如 Mysten Labs 的创始人)出来「维稳」,说构成实质性威胁「至少还需 10 年」。这种观点基于一个简单的「线性外推」——这个词的意思是,假设技术会像汽车一样匀速前进。

但这种判断,可能看错了谷歌的「王牌」。

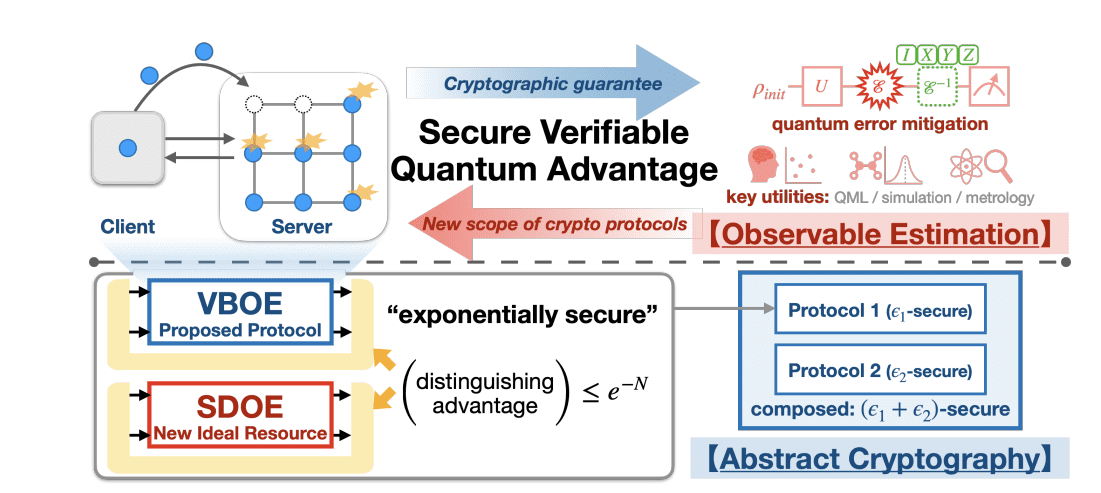

这次公告中,真正值得警惕的,不是那个 13,000 倍的速度,而是一个词组的转变:从「量子霸权」(Quantum Supremacy)到「可验证的量子优势」(Verifiable Quantum Advantage)。

如果说 2019 年的「霸权」是一场秀肌肉的算力展示,那么今天的「可验证优势」则是一场关于控制力的精准宣示。

谷歌成功模拟了「量子混沌」——这是一种物理学中极其复杂、混乱到连经典超算都无法模拟的系统状态。这证明谷歌驾驭噪声的能力正在飞跃。

要看懂这一点,我们先要弄清两个概念:

什么是「量子比特」? 经典计算机用「比特」(0 或 1)来计算。而量子计算机用「量子比特」,它是一种可以同时处于 0 和 1 的叠加状态的微观粒子。这种特性使其具备了超越经典计算机的潜力。

什么是「噪声」? 「量子比特」极其脆弱。来自外界的任何微小干扰(如温度、振动),都会导致它「出错」或「遗忘」信息,这就是「噪声」。「噪声」是量子计算的最大敌人。

因此,谷歌的成就意味着,人类在「控制噪声」这个核心难题上取得了突破。而这,恰恰是构建那台最终能破解密码的、具备纠错能力的量子计算机的唯一路径。

所以,这不再是狼来了的遥远呼喊。这是一声已经打响的发令枪,它宣告了一场波及全球的「密码学大迁徙」已经正式开跑。

真正的「核武器」:Shor 算法与 HNDL 的历史包袱

这场迁徙的紧迫性,源于量子威胁的独特本质。它到底是什么?

它主要来自两个算法。第一种是 Grover 算法,一个「超级搜索引擎」,能加速破解哈希算法(如 SHA-256)。但这并非致命一击,它带来的算力提升仍在可控范围内。

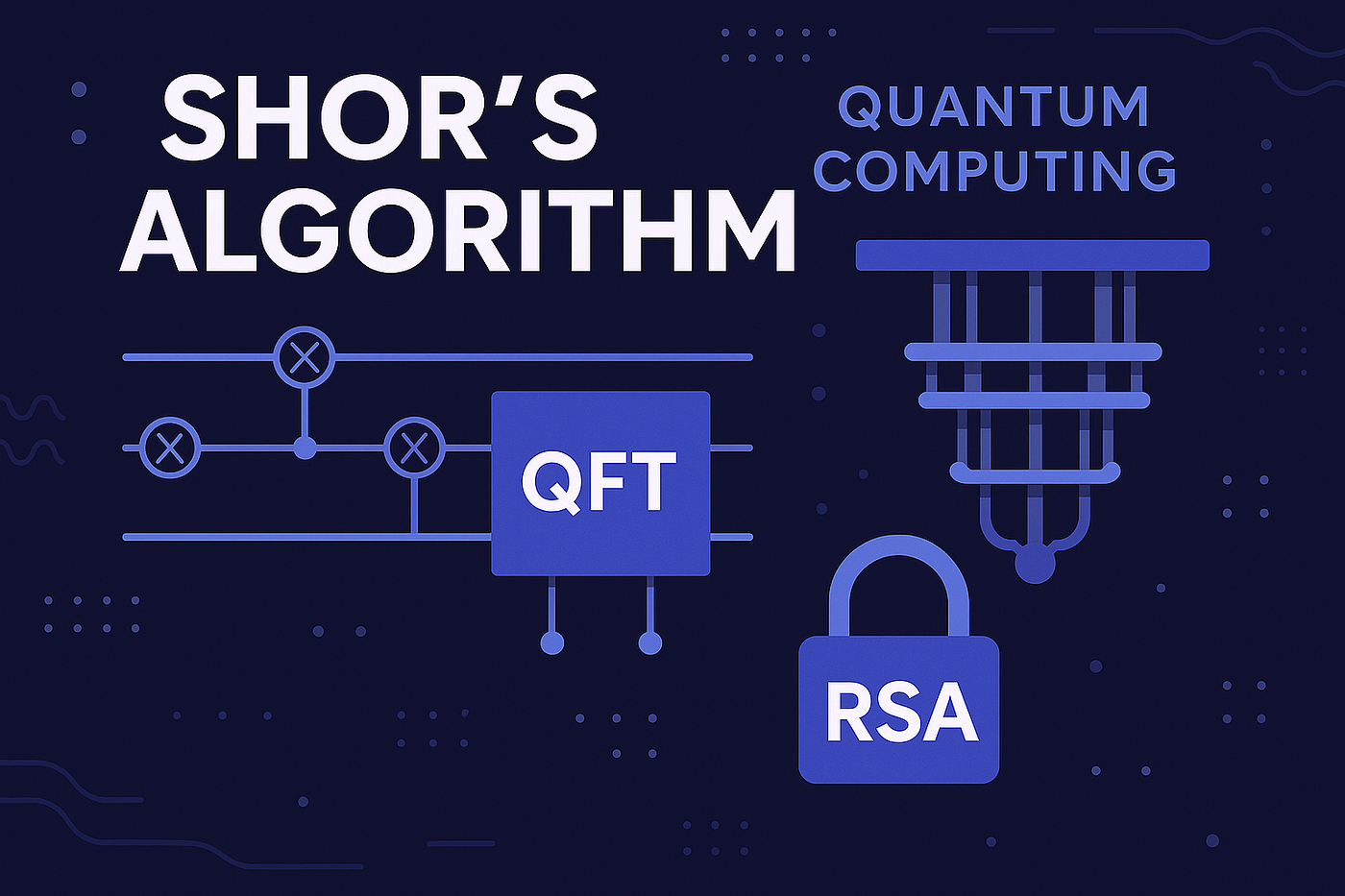

真正的「核武器」,是 Shor 算法。

Shor 算法的唯一目的,就是破解当今互联网的加密基础。对加密货币来说,它能做一件极其危险的事:通过你的「公钥」反推出你的「私钥」。

这是什么概念?我们必须先解释两个最基础的术语:

公钥 (Public Key): 就像你的银行账号或家庭住址。你可以把它给任何人,让别人给你转账或寄信。

私钥 (Private Key): 就像你的银行卡密码或房门钥匙。它是你动用资产的唯一凭证,你绝对不能告诉任何人。

目前所有的加密货币,都基于一个铁律:公钥无法反推出私钥。而 Shor 算法,就是那把能打破铁律的「万能钥匙」。

那么,造出这把「万能钥匙」有多难?

这必须区分「物理量子比特」和「逻辑量子比特」:

物理量子比特 (Physical Qubits): 谷歌此次发布的「Willow」芯片,就拥有 105 个物理量子比特。你可以把它们想象成 105 个技艺生疏、容易弹错音的「乐手」。他们非常脆弱,极易受到「噪声」干扰。

逻辑量子比特 (Logical Qubits): 这是 Shor 算法真正需要的,是近乎完美的「乐手」。

如何得到「逻辑比特」?答案是「人海战术」。通过一种叫量子纠错(QEC)的技术,用成百上千个不靠谱的「乐手」(物理比特),组成一个「乐队」,互相纠错,来模拟出一个完美的「乐手」(逻辑比特)。

圈内公认的估算数据是:破解比特币的签名,大约需要 2,300 个「逻辑比特」。

而这对应着惊人的「物理比特」数量:在 24 小时内破解,需要约 1300 万个「物理比特」(乐手)。

这巨大的鸿沟,是「10 年论」的底气来源。

但是,这种计算忽略了一个更隐蔽、更紧迫的威胁模式:「先采集,后解密」(Harvest Now, Decrypt Later, HNDL)。

HNDL 的逻辑极其简单:一个有足够存储能力的攻击者,从今天开始,就可以完整地下载并存储整个比特币(以及其他链)的公开账本。他们不需要立即破解,他们只需要等待。

等到那台「1300 万比特」的机器在未来某天问世,再用它来解密这些早已储存在硬盘里的「历史数据」。

比特币的早期协议设计(如 P2PKH,一种早期的地址格式),在这种攻击面前尤为脆弱。其机制规定,一个地址的「公钥」(你的「家庭住址」),只有在该地址第一次发送交易时,才会被广播到全网,并被永久记录在不可篡改的账本上。

这意味着,任何一个曾经花过钱的比特币地址,其「公钥」都已永久暴露。

据估算,至少有 25% 的 BTC 存放在这种公钥已暴露的地址中。对于以太坊(它采用账户模型,即你的公钥始终是公开的),这个比例甚至可能超过 65%。

最关键的是,HNDL 是一个历史包袱。即使比特币未来通过硬分叉成功升级到抗量子算法,也无法追溯性地保护这些已经被记录在历史区块中的、已暴露的公钥。

这个「幽灵」已经潜伏在系统中,它瞄准的不是未来,而是「过去」。

昂贵的「新大陆」:PQC 迁移的真实成本

面对这个清晰而现实的威胁,全球的密码学界并未坐以待毙。一场防御性的「大迁徙」早已启程,目标是航向一块全新的「安全大陆」——后量子密码(PQC)。

这场迁徙的「地图」由 NIST(美国国家标准与技术研究院,美国政府的科技标准制定机构)绘制。NIST 发起了一场全球公开竞赛,遴选能够抵御量子计算机攻击的新一代加密标准。首批「胜出者」已经确定:

- ML-KEM (Kyber): 用于公钥加密和密钥交换。

- ML-DSA (Dilithium): 用于数字签名(将替代比特币的签名算法)。

- SLH-DSA (SPHINCS+): 作为备用标准,它基于格密码学(一种被认为对普通和量子计算机都很难的新型数学难题)之外的哈希算法,以分散风险。

但「新大陆」的地图虽已绘就,航行成本却可能高到无法承受。

我们之前过多地讨论了「治理」和「共识」的挑战,但现实是,PQC 算法本身(尤其是基于哈希的 SPHINCS+)在性能上是极其昂贵的。

根据最新的以太坊测试网数据(如 Poqeth 2025 研究):

- Gas 成本: 当前 ECDSA 签名验证约 21,000 Gas。而 SPHINCS+ 的验证成本高达 1,200,000 - 2,500,000 Gas——暴涨了 100 倍以上。在一个区块 Gas Limit 仅有 30M 的网络中,一个签名就占用了近 10% 的容量,这是完全无法规模化的。

- 签名大小: ECDSA 签名约 ~70 字节。而 SPHINCS+ 的签名大小飙升至 ~41,000 字节(约 41KB)——暴涨了近 600 倍。

正如圈内尖锐指出的:「在一个区块里,gas 是远远不够的,跑不动啊,更别说那老古董比特币网络了。」

这个「跑不动」的现实,使得「升级」二字变得无比沉重。这不再是一个简单的「软 / 硬分叉」的治理选择题,而是一个根本性的技术可行性问题。

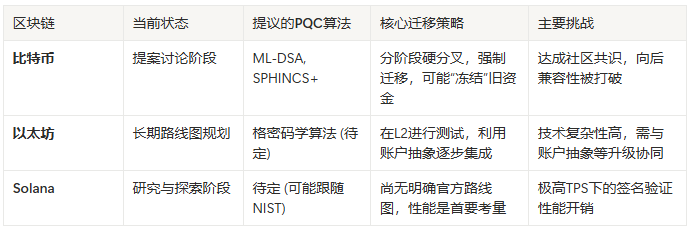

不同的区块链,正在准备各自不同的「航船」:

- 比特币的「无畏舰」: 社区正在讨论一个极其激进的「硬分叉」提案。硬分叉是一种强制性的、不向后兼容的网络升级,就像整个交通系统一夜之间从「靠右行驶」变为「靠左行驶」。该提案甚至可能「冻结」未迁移的旧地址资金。这种「壮士断腕」式的策略面临巨大的共识阻力。

- 以太坊的「探索舰队」: V 神(Vitalik Buterin)的路线图则灵活得多。他建议将 **L2s(二层网络,如 Arbitrum 或 Optimism,用于为以太坊提速降费)作为 PQC 的「试验场」,并利用 AA(账户抽象,一种让以太坊钱包更智能、更灵活的新功能)** 逐步渗透,最终「由外向内」完成替换。

- Solana 与 BNB Chain: 作为高性能公链的代表,它们目前更多处于研究和探索阶段,尚未像以太坊那样提出清晰的官方路线图。性能开销是它们迁移 PQC 的最大顾虑。

主流区块链 PQC 迁移策略对比

这张对比表清晰地揭示了,这不仅是技术路线的选择,更是对各个项目治理模式的大逃杀。

第一重加速:国家化的地缘政治竞赛

别以为这只是「码农」的事。真正给这场「大迁徙」狠狠踩下油门的,首先是国家队。

量子计算早已是大国博弈的「战略制高点」。美国 2018 年的《国家量子倡议法案》拨款 12 亿美元;中国的「十四五」规划将其列为第二大重点,据估计公共投资已超 150 亿美元。

但这都还只是「砸钱扶持」。

《华尔街日报》关于「特朗普政府商谈入股」的报道,释放了一个完全不同的信号:这已经不是「政府扶持」,这是国家化。量子计算正在从「科研项目」转变为「国家战略资产」,其性质堪比核武器或国家石油公司。美国政府要的,已经不是影响力,而是绝对的控制权。

这场「国家级」军备竞赛,是一把不折不扣的双刃剑。

一方面,「国家队」的疯狂投入在催熟这只量子幽灵,逼着它赶紧出笼,这大大压缩了我们的防御时间。

另一方面,也正是这种国家安全级的恐惧,逼着 NIST 拼了命地造 PQC 标准。

而「国家队亲自下场」带来的最大风险,就是标准碎片化。

NIST 搞的是「开源」标准,希望全球共同采用。但如果美国政府通过「股权」把持了核心技术,其他大国必然会出于国家安全考虑,转而开发自己的一套「国标」来对抗。

这就可能导致「密码学」层面的网络割裂(Splinternet)。

这对 BTC、ETH 这种依赖全球统一、无国界共识的系统是致命的。一个「国家主权」的诉求,可能会从根基上瓦解「去中心化」的全球共识。

第二重加速:泡沫化的华尔街资本

如果说「国家队」是第一个加速器,那么第二个加速器,就是华尔街。

就在「10 年论」还在流行时,资本市场早已用真金白银「all in」了。过去一年,美股的量子计算公司已经上演了惊人的涨势,比如 $RGTI (Rigetti Computing),股价一度从 0.8 美元涨到 40 美元,涨幅高达 50 倍。

但这种狂热的背后是极高的估值泡沫。诸如 $IONQ、$QUBT 等公司,其 EV/ 销售额(企业价值 / 营收) 比率高达 400 倍甚至上万倍。要知道,这些公司目前全都处于严重亏损状态。

这对追高的股市投资者来说是巨大风险。但对整个加密世界而言,这传递了一个更危险的信号:市场(私人资本)正在和「国家队」一起,为量子竞赛疯狂「输血」。

这种「量子泡沫」无论何时破裂,它所注入的巨额资金都已实实在在地加速了这些公司的研发进程。这构成了另一重「加速器」,让「10 年论」显得更加不可靠。

穿越「大过滤」时代的生存法则

谷歌的「可验证的量子优势」不是演习,是发令枪。它宣告了人类对量子系统的控制力正在越过阈值,从「理论」迈向了「工程」。

在「国家队」和「华尔街」的双重加速下,圈内的参与者,该醒醒了:

- 威胁已至。「幽灵」(HNDL)已经进村了,它正在「偷看」你所有暴露过的历史公钥。

- 「新大陆」(PQC 标准)已经找到了,NIST 的地图都画好了。

- 大迁徙是唯一活路。但真正的挑战首先是技术可行性(成本和性能),其次才是「治理」和「共识」。如果「跑不动」,治理无从谈起。

面对这一未来,不同角色的生存法则很简单:

- 对于 VC 和基金: 立即将「量子就绪性」(Quantum Readiness)纳入 **「DD」(尽职调查,即投资前的深入研究)** 的核心框架。一个项目如果对 PQC 迁移毫无规划,或对其高昂的性能成本避而不谈,应被视为重大风险点。

- 对于开发者和项目方: 马上研究 NIST 标准。新系统必须秉持 **「密码学敏捷性」(Crypto-Agility)** 原则——这是一个设计理念,意思是将加密模块设计成「可插拔」的,方便未来再次更换,而无需推倒重来。

- 对于普通持币用户: 在 PQC 钱包普及之前,养成良好的「密码学卫生」习惯。核心铁律只有一条:绝不重用地址! 每次收款都用新地址。这个简单的习惯,能极大地降低你的公钥暴露风险,让你免于成为「历史遗留问题」。

量子威胁不是「末日」,它是一场大过滤。

它会残酷地筛掉那些治理混乱、反应迟钝、只有炒作的生态。最终能成功「上岸」的,才是那些真正有能力、有远见、有执行力的项目,也才是真正能「创建一个安全、自主的金融未来」的。

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。