EOS 曾因技术短板和管理混乱从巅峰跌落,如今靠社区自救和新概念重燃希望,但其未来仍充满争议与不确定性。

撰文:Luke,火星财经

2025 年 4 月 1 日,加密市场一片哀鸿遍野。ACT token 在 36 分钟内暴跌 55%,市值蒸发如烟,一众山寨币接连跳水,跌幅 20%-50% 不等,流动性枯竭的熊市如同绞肉机,散户血本无归。正当大家哀叹「山寨归零时代」来临时,一个老面孔却上演了「逆天剧情」——EOS,带着「Web3 银行」Vaulta 的新标签,24 小时暴涨超 30%,价格突破 0.8 美元。这波拉盘,像一颗信号弹,在流动性崩塌的废墟上炸得人眼花缭乱。

回想 2017 年,币圈还是遍地黄金的淘金场,比特币刚破一万的欢呼声未散,EOS 带着「百万 TPS」的豪言杀入视野。一场长达一年的 ICO,卷走 42 亿美元,堪称区块链史上最夸张的「吸金秀」。创始人 Dan Larimer 被奉为「技术预言家」,CEO Brendan Blumer 化身「资本指挥家」,EOS 成了要革以太坊命的「天选之子」。七年后的今天,市值从 180 亿跌到不足 8 亿,社区冷清如无人区,Block.one 被监管敲得灰头土脸。然而,这匹「老马」却在山寨币集体崩盘的当下,靠着 Vaulta 转型和 30% 的逆势拉盘,再次点燃争议。

EOS 是「死灰复燃」,还是流动性枯竭前的「最后一搏」?让我们回溯这七年的起伏,拆解 Vaulta 的动向,探探这 42 亿马拉松的终点——是「Web3 银行」的新生,还是又一座币圈墓碑?

从 ICO 狂热到技术滑铁卢,EOS 的「昙花一现」

42 亿美元的「造梦机器」

2017 年的加密世界,投机热潮如火如荼。EOS 抓住了风口,喊出「区块链终极解决方案」的口号:每秒处理百万笔交易、免手续费、开发者天堂。这套说辞像磁铁一样,吸引了全球资金。整整一年的 ICO,EOS 吸金 42 亿美元,ETH 像流水一样涌入,创下无人能敌的纪录。那一年,币圈的空气里全是「梭哈致富」的味道,EOS 成了最闪亮的「造梦机器」。

2018 年春,EOS 价格从 5 美元飙到 23 美元,月涨幅超三倍,市值一度跻身前五。21 个超级节点竞选成了全球盛事,交易所、矿池、散户挤破头抢位子,社区热血沸腾,仿佛 EOS 就是未来的「区块链联合国」。那时候,没人怀疑 EOS 会成为「以太坊终结者」,连 V 神都得侧目三分。

DPoS 的「权力游戏」和技术短板

EOS 的杀手锏是 DPoS(委托权益证明)机制,21 个节点负责出块,效率理论上碾压比特币和以太坊。但实际操作呢?这套系统成了「权力集中营」:大交易所把持节点,散户的投票权形同废纸;链上仲裁机构被操控,冻结账户的闹剧让信任崩塌。更有研究指出,EOS 链上交易大多是「空转」,活跃度低得像个「数字荒漠」。

技术上,「百万 TPS」成了最大的笑话。主网上线后,实际峰值不过 4000 多,离宣传目标差了几个量级。BM 解释说「得靠侧链实现」,但几年过去,侧链生态寥寥无几。与此同时,以太坊靠分层技术突围,新公链如 Solana、BNB 链雨后春笋般冒出,EOS 的「技术光环」彻底褪色。有人调侃:「EOS 的 TPS,怕是把『每秒百万梦』算进去了。」

用户体验的「自毁模式」

EOS 主打「零手续费」,却要求用户用代币换 CPU 和 RAM 资源。听起来诱人,用起来却让人抓狂:网络一忙,资源价格飙升,转账成本不降反升;RAM 被炒作得离谱,开发者叫苦不迭。一次高峰期,几千个 EOS 只能换几秒钟的计算时间,操作复杂得像解数学题。相比以太坊的「简单粗暴」,EOS 的 DApp 生态迅速凋零,到 2022 年,开发者跑得比兔子还快,连钱包和浏览器项目都关门大吉。

Block.one 的「隐退术」和社区的「自救路」

42 亿资金的「神秘流向」

EOS 生态塌方时,所有目光转向 Block.one:42 亿美元呢?这家公司的回答是用行动秀了一把「资本魔法」。账上资金投向美国国债、比特币,甚至度假酒店,愣是跟 EOS 主网没半点关系。如今,他们坐拥 16 万枚 BTC,身家暴涨到 160 亿,却对社区的求援视若无睹。社区怒了:「我们投的是公链,不是让你们拿去炒币!」有人戏称:「Block.one 不是区块链公司,是加密界的巴菲特。」

监管敲打与内部乱象

2019 年,SEC 出手,指控 Block.one 违规融资,罚款 2400 万——对 42 亿来说不过是毛毛雨。公司交钱了事,继续「闷声发大财」。内部管理更离谱:BB 家族化操作,亲戚掌管营销和投资,烧钱项目一堆,成果却寥寥。BM 则被边缘化,成了「有名无实」的技术门面,推特上聊《圣经》和世界末日的时间都比区块链多。

社区接盘与基金会崛起:EOS 为何「死而不僵」?

就在 EOS 看似要凉透时,社区站了出来。2021 年,EOS 基金会(ENF)在 Yves La Rose 带领下发起「起义」,联合 17 个节点把 Block.one 踢出局,接管了项目控制权。随后几年,基金会跟 Block.one 打了场拉锯战,虽然没拿回那 42 亿的控制权,但硬是靠自力更生,把 EOS 从「半死不活」拉回了「苟延残喘」。

为啥 EOS 没死?说白了,Block.one 不作为,基金会却不甘心。他们跟原项目方打了几年官司,硬生生接管了 EOS 的命脉。这几年折腾下来,基金会推出了不少新概念:RAM 资源优化、exSat 比特币扩展、1DEX 去中心化交易所,最后直接 rebrand 成 Vaulta。EOS 能撑到现在,全靠 ENF 这帮人「死磕」的精神。

Vaulta 登场与新概念的「自救实验」

从公链到「Web3 银行」:Vaulta 的转型大戏

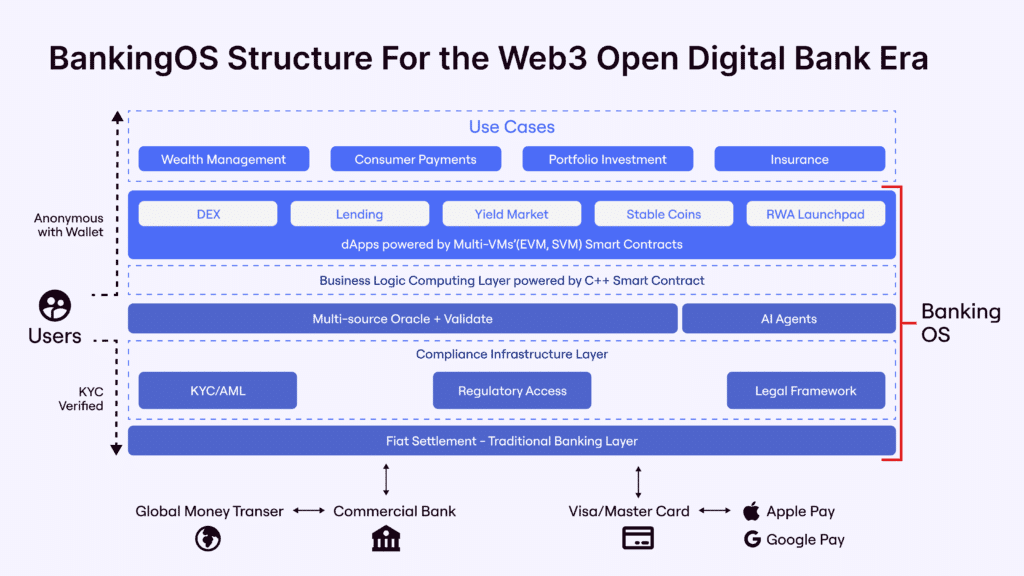

2025 年 3 月,EOS 宣布更名 Vaulta,定位「Web3 银行操作系统」,要用区块链重塑金融。计划包括财富管理、消费支付、投资组合、保险,还拉了个「银行顾问团」撑场面。代币 1:1 置换新币,5 月底启动兑换,附加 17% 年化收益的质押奖励——这套组合拳看着挺唬人。X 上有人调侃:「EOS 从『以太坊杀手』到『比特币小弟』,现在又想当银行柜员,真是条多才多艺的链。」

但细看有点「换汤不换药」的嫌疑。Vaulta 的基础还是 EOS 那套老架构,核心卖点靠新项目撑场面,其他功能在以太坊、Solana 上早有人玩过了。社区反应两极化:乐观派觉得这是「触底反弹」,悲观派则嗤之以鼻:「换个名字割韭菜罢了。」

RAM、exSat、1DEX、RWA:基金会的新「救命稻草」

基金会接手后,EOS 的「自救」靠的是这四板斧,咱们逐一拆解:

EOS RAM:内存市场的隐藏彩蛋:EOS 的 RAM(内存资源)是个独特设计,链上存储得靠它,供应有限,用量却随 DApp 增长而涨。基金会优化了 RAM 机制,推出 XRAM(扩展 RAM),让用户质押代币换资源还能分 Gas 费——而且这 Gas 费直接给比特币。这操作脑洞大开,把 EOS 跟 BTC 绑定,硬蹭了点「数字黄金」的热度。比如,质押几百 MB XRAM 的用户就能收到 BTC 形式的 Gas 费分成,说明 RAM 市场仍有需求,尤其是新项目推高了它的价值。有人戏称:「RAM 比 EOS 币还像资产。」

exSat:比特币『EOS 外挂:exSat 是 2024 年的新尝试,用 EOS 的 RAM 存 BTC 的 UTXO 数据,想解决比特币交易慢、成本高的问题。听起来很酷:BTC 能跑智能合约、搞 DeFi,EOS 摇身一变成了「比特币 Layer 2」。2025 年 3 月,exSat 锁仓 5413 枚 BTC,总价值 5.87 亿刀,远超 EOS 主网的 1.74 亿刀,俨然成了生态「新扛把子」。但问题也不少:比特币机制不支持质押,RAM 容量也撑不起大场面,社区质疑:「这不就是给 BTC 画了个大饼吗?」

1DEX:去中心化交易所的迟到尝试:1DEX 是 EOS 新推出的 DEX,目标补齐 DeFi 短板。EOS 主网快(1 秒出块)、低成本,理论上适合交易,可惜早年资源模型太复杂,开发者跑光了。现在 1DEX 卷土重 1DEX 支持独特资产交易和跨链操作,但 EVM 兼容性没搞定,文档稀烂,像个「半成品」。X 上有用户吐槽:「1DEX 要是五年前出,EOS 还能抢点市场,现在有点晚了。」

RWA:Vaulta 持有者很快将有机会获得代币化现实世界资产 (RWA) 的独家投资选择,包括房地产、大宗商品和股票等传统流动性较差的市场中的分散所有权。与领先的代币化平台建立战略合作伙伴关系将解锁这些复杂的金融产品,显著增强投资组合的多样化并促进充满活力、流动性强的市场。

市场热潮:连续 30% 涨幅的「回血时刻」

Vaulta 发布当天(3 月 18 日),EOS 暴涨 30%,从 0.65 美元冲到 0.84 美元。到了今天(4 月 1 日),又涨了 30%,突破 0.8021 美元,技术图表显示突破关键阻力位,交易量激增,有人喊「重回 1.4 美元」。更夸张的是,X 上有人抛出疑问:「难道 EOS 又要上演 18 年 4 月拯救币圈的戏码?」不少新手可能一脸懵,但老韭菜都记得:2018 年 4 月,EOS 从 5 美元飙到 23 美元,月涨幅超 360%,硬是带着整个熊市反弹了一个月,成了那年的「救市英雄」。

如今 Vaulta 连涨 60%,技术面配合得天衣无缝,难免让人浮想联翩——这匹老马,真能再演一次「狗头救世」?不过,老玩家却冷笑:「拉盘套路罢了。」OKX、币安提前上线交易对,量化机器人「量价齐升」,FOMO 情绪被点燃——这波连续涨势,像是基金会自救和新概念炒作的「双人舞」,还是 2018 年神迹的预演?得看后续动能。

暴涨的三大「幕后推手」

- 概念热炒:Vaulta 的「Web3 银行」故事够新颖,比特币联动、DeFi 布局都是投机热点。3 月 18 日消息一出,交易量暴增 631%,短期买压很猛,4 月 1 日又借势再涨 30%。

- 技术信号:日线突破箱体,短期趋势看涨,吸引了大量交易者入场。甚至有分析说破了下降三角形,目标指向 1.4 美元。

- 基金会背水一战:ENF 这几年憋着一口气,官司打得有声有色,exSat、1DEX 攒了点人气,rebrand 是集中释放,硬给 EOS 续了口命。

质押 XRAM 的 BTC 分成:生态的「奇葩亮点」

EOS 生态里,质押 XRAM 的用户能收到 BTC 形式的 Gas 费分成,这点挺耐人寻味。RAM 作为稀缺资源,哪怕主网半死不活,依然有市场,尤其 exSat 上线后需求激增。Gas 费直接给 BTC 而非 EOS 币,说明基金会已不指望 EOS 代币本身,Vaulta 置换后,治理功能可能进一步弱化。这种「奇葩机制」成了 EOS 转型的一个缩影。

EOS 还能追吗?

短期看,EOS 若守住 0.8 美元,1.4 美元有戏,甚至可能被炒到两位数。XRAM 的 BTC 分成还能持续一阵,盯着 exSat 进展灵活调整是个好策略。但长期前景有三大软肋:

- 竞争压力:Web3 银行赛道不新鲜,以太坊有 MakerDAO,Solana 有 Serum,EOS 技术底子不占优。

- 落地难题:exSat 和 1DEX 听着花哨,但合规性、技术稳定性都得打问号。Vaulta 的蓝图能不能落地,是个大未知数。

- 信任危机:Block.one 留下的「历史包袱」太重,基金会再努力,也难完全洗白。

结语

EOS 的七年,是币圈从狂热到冷静的缩影。42 亿美元造了个「技术乌托邦」,却因体验崩坏、管理混乱走向没落。基金会接手后,RAM、exSat、1DEX、Vaulta 成了「自救」的新招式,硬是让 EOS「死而不僵」。这波 30% 上涨,是新概念的加持,也是市场情绪的狂欢,但能走多远,还得看 Vaulta 能不能把故事讲圆。

币圈老话:「EOS 最大的风险,是你不敢拿。」面对这匹「老马」,你敢不敢下注,或许得问问自己的心脏够不够大。因为在区块链的赛道上,比代码更难测的,是人心的起伏。你手上的 XRAM 分成还在,EOS 的马拉松还没停——这场 42 亿的旅程,终点是「银行」还是「墓碑」,时间会给出答案。

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。